電気設備工事業者として株式会社エネテクは2007年、愛知県小牧市に創業しました。

太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)が始まる前年の2008年、住宅用太陽光発電の事業部門を創設。今では太陽光発電設備の調査研究事業も行うなど、太陽光発電周りで多様な事業を展開しています。

FIT開始から10年余りが経過し、10年間の固定買取期間が終わる「卒FIT」の時代となりました。

同社の野口貴司氏(関東支店長兼保守管理本部長)は「関西スマートエネルギーWeek 2020セミナー」にて、太陽光発電が「自家消費」へとシフトしている点を指摘。時代に合わせた太陽光発電の活用設計の大切さを訴えました。

エネテクの野口氏

「作って使う時代」への移行

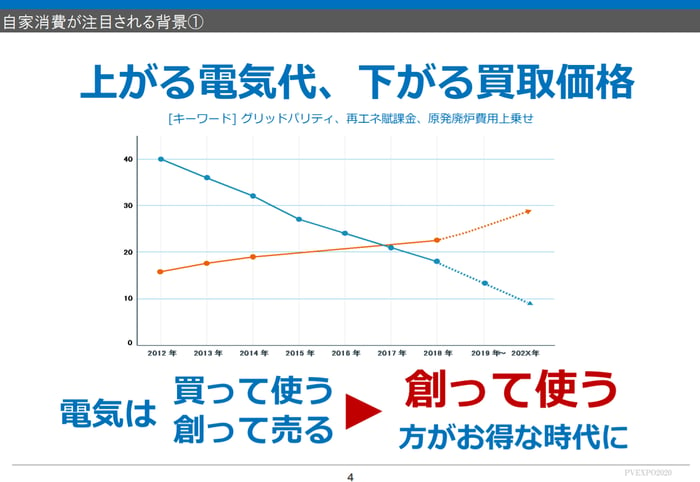

近年、自家消費が注目されています。

その背景には、FITの買取価格が低下し事業採算性が取りにくいプロジェクトになる一方で、電気料金が値上がりしていることが挙げられます。

東京電力株式会社の福島第一原発事故以降、電気料金は値上がり傾向が続いており、野口氏は「家庭の電気料金もかなり上がっていると思う」としたうえで、「『作って売る時代』から『作って使う時代』に変わりつつある」と指摘しました。

自家消費が注目される背景(出典:株式会社エネテク資料より)

自家消費の浸透には「脱炭素社会」も強く影響しています。

事業運営の電力を100%再生可能エネルギーにする「RE100(Renewable Energy 100%)」を目指す企業が増えてきたほか、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の頭文字をとった「ESG投資」の浸透で、環境面に配慮しない会社には投資が控えられるようになった。

最近の傾向として、グローバル企業の多くは取引先にも環境面の配慮を求めており、少し前まで「関係ない」で済ますことのできた事業所も、CO2の排出削減を無視できなくなっています。

太陽光自家消費はCO2削減に直結するため注目されており、野口氏は「CO2削減という目標ありきで太陽光自家消費を設置した会社がある。CO2削減は優先順位の高い命題になっている」と話しました。

自家消費のメリット

とはいえ、CO2削減以外のメリットがなければ自家消費は導入されにくいでしょう。追求すべき最大のメリットは、やはり「電気代の削減」です。

太陽光自家消費では電気代が減るだけでなく、「ピークカットによる基本料金の引き下げ」も副次的効果として表れやすい傾向にあります。自家消費の導入によって、ピーク時の使用電力(デマンド値)削減を期待できるからです。

ただそのためには、故障などで発電設備が停止しないよう定期的なメンテナンスを行うことが重要になるといいます。

自家消費は環境貢献やPRにも活用できます。店舗に設置した企業には、オンタイムで電気使用量の削減幅を大きく表示し、自社の環境貢献をPRするケースも増えています。

さらに補助金や税制優遇も大きいでしょう。補助金は毎年、さまざまなものが国や自治体から出ています。自家消費特化の補助金もあるので、活用できると投資回収しやすくなります。

また、太陽光パネル設置による遮熱効果もあります。自家消費用の太陽光パネルは工場などの屋根に置かれるケースが多いですが、太陽光パネルが遮熱材として作用し、空調の効きが改善されるといいます。

罠もある自家消費

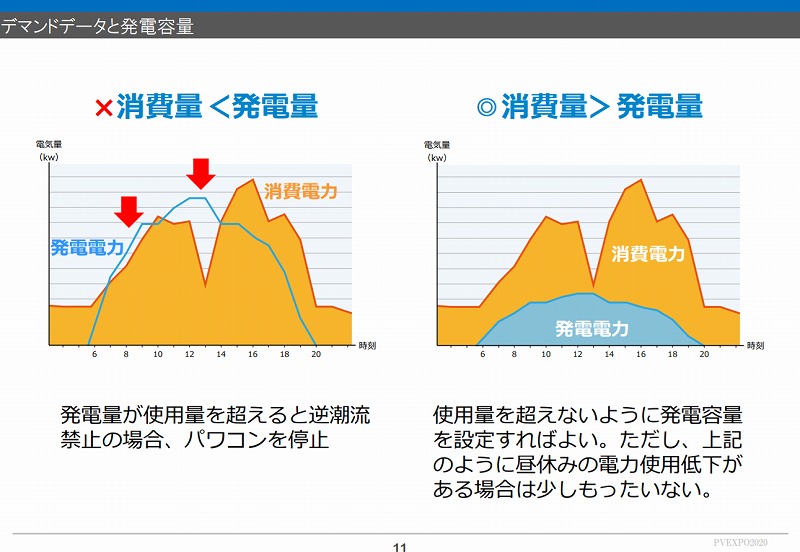

一方で、野口氏は太陽光自家消費導入のメリットを説明した後、「初期段階に発電容量をきちんと設定しないと、『罠』に落ちる」と指摘しました。

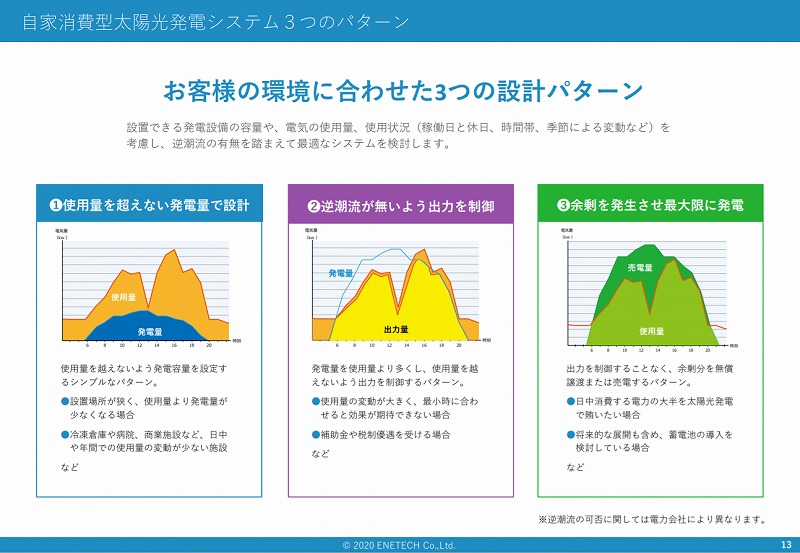

自家消費の場合、空き地に設置する野立て(屋根ではなく土地に設置すること)などは1割程度。残り9割は屋根置きタイプですが、FITと違って電力会社による買取が基本的にはない自家消費の場合、設置できるスペースすべてを使わないケースが多いのです。

野口氏はセミナー会場となったインテックス大阪(大阪市住之江区)を例示しました。

「FIT向けであれば、売電収益を最大化するために設置可能な1メガW以上分のパネルをすべて設置することになる。一方で自家消費の場合は、設置施設で消費できる範囲で発電する。つまりインテックス大阪の電力需要が少なければ、敷設する太陽光設備は数十kWになってしまうケースもある」といいます。

インテックス大阪での電力需要を超えて発電された場合、電力系統に太陽光発電分の電力が流れる「逆潮流」を起こしてしまいます。そうしないためにはパワコンを停止させざるを得ないが、パワコンを停止すると発電した電気は無駄になるのです。

パワコン停止の事態を避けるため、太陽光自家消費の導入にあたっては太陽光パネルを設置できる面積を把握するだけでなく、「1年間の電気使用量」「時間帯ごとの使用量」など、細かいデータが必要になります。

ただし新築の場合は過去データがないため、同様の設備データから電力量を試算するといいます。

自家消費の主目的はさまざま

FITを設置する企業の目的は売電による収入ですが、自家消費の場合は導入目的が会社ごとに異なっています。

「電気料金の削減」が目的の場合もあれば、自ら掲げている「CO2の削減目標達成」「BCP(事業継続計画)上の非常用電源」という位置付けの場合もあります。

BCPニーズはここ最近高まっており、2019年の台風で一部地域が2週間ほど停電した千葉県内では、停電の影響が工場などを直撃しました。

停電のダメージを回避しようと、太陽光自家消費を導入する企業が多くなっているといいます。ただ、BCPが主目的でも逆潮流に対する配慮は必須です。土日休業の工場などに設置する場合は要注意でしょう。

進歩する出力制御システム

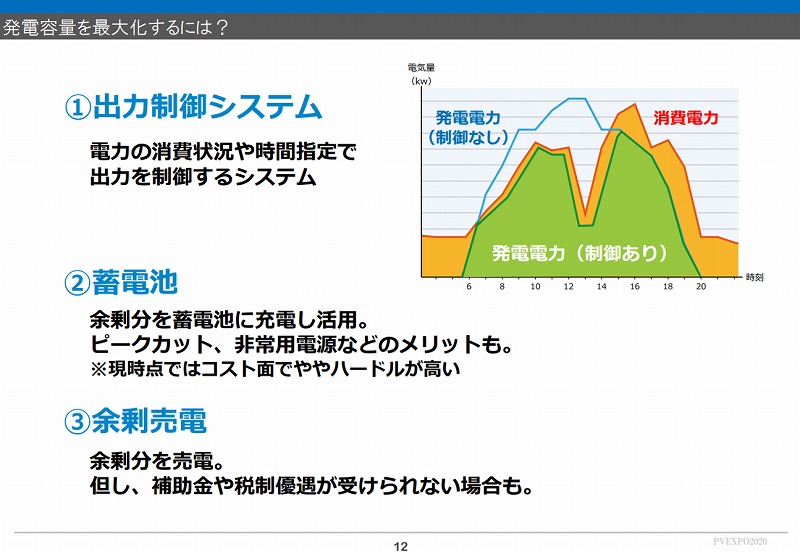

技術の進歩は逆潮流対策にも及んでいます。これまでは逆潮流を避けようと、もっとも少ない電力需要に合わせて太陽光パネルを設置する必要性がありました。

その結果、自家消費用の発電量は非常に小さなものになることがありましたが、ここ数年で解決策が生まれたといいます。

有効な解決策となったのが、「出力制御システム」です。発電量をチェックするだけでなく、使用量データも制御装置がチェックし、自動的に発電量を抑えられるようになってきました。

この機能は毎年グレードアップしています。使用量と発電量との差を小さくできるため、その分だけ発電容量を大きくできるのです。

制御システムを入れずに蓄電池を導入することも可能ですが、野口氏は「コストが高く、ハードルが高い」と指摘します。入れる場合も、小さい蓄電池を導入するケースが多いといいます。

電力会社の許可が得られた場合、制御システムを入れずに逆潮流させて余剰電力を売るケースもあります。

ただ、地域の電力系統の電力受け入れ容量に空きがなければこの方策を使えないうえ、逆潮流させて売電すると補助金対象外になるケースが多いといいます。

3つの事例もさまざま

屋根置きタイプで太陽光パネルを設置したスーパー系物流センターの倉庫は、FITを利用して全国の物流センターに太陽光パネルを設置していました。

しかし、買取価格が21円の時代に特別な補助金で設備投資費の50%が補助されることを知り、自家消費に切り替えました。結果、当初想定より大幅に早く回収できる見通しで進んでいます。

物流センター倉庫の事例(出典:株式会社エネテク資料より)

この倉庫は巨大な冷凍庫のようなもので、常時大量の電力を使用し、電気料金が年間数億円と高額でした。まだ出力制御システムのない時代でしたが、休みなく安定して電力を使用するため、自家消費との相性がよかったのです。

一方で過去にFITを活用していたショッピングセンターの事例も紹介します。このケースでは補助金を活用できませんでしたが、太陽光自家消費の導入を決めました。

事業運営の電力を100%再生可能エネルギーにするRE100(Renewable Energy 100%)に加盟していたことが大きいといいます。

5階駐車場はほとんど使われていなかったため、その一部に太陽光パネルを敷設しました。年1回の休みである元日の電力使用量を考慮し、設置可能面積の40%のみの設置としました。

家具物流センターでもFITを活用した太陽光パネル設置実績がありましたが、電力需要が少なく、設置したのは本来2MW程度敷設できるスペースのうち500kW分ほど。

パネル設置可能面積の4分の1ほどしか使われませんでしたが、それでも発電電力を使いきれない状況でした。

センター周辺が工場地帯で電力系統に空きがあったため、地域電力と協議して逆潮流を認可してもらい、逆潮流分を新電力が買い取ることになりました。

売電込みで考えるのも新しい手段

屋根に設置するケースが多かった太陽光パネルですが、最近増えているのが「野立て」だといいます。

屋根の老朽化などで屋根置きが困難なケースがある一方で、工場の海外移転で余剰敷地があったり、駐車場スペースが余ったりしているケースがあるからです。

このようなケースでは「電力使用量が少ないから」と企業側が設置を検討しないケースがありますが、野口氏は「新電力や地域電力と協業し、工場で使いきれない部分を売電できる可能性がある。Co2削減という効果も期待できるので、ぜひ検討を」と呼び掛けました。

「作って売る」から「作って使う」の時代に向け、太陽光パネルの新しい形が見えた講演であった。

補助金一覧シートのご案内

全国の各自治体によるエネルギー系補助金の一覧シートをダウンロードいただけます。下記フォームよりメールアドレスをご入力ください。(利用規約・個人情報の取扱いについて)