※編集部注:【2025年4月2日更新】

本記事は、最新の情報をもとに内容を一部修正しました。

毎月の電気代を削減する手段として、「電子ブレーカー」という機器を提案されたことのある企業は多いかもしれません。

電子ブレーカーの設置にあたっては、施設の電力使用状況に応じた適切なブレーカー容量を選定する必要があります。しかし施工会社などの知見不足によってトラブルに発展するケースもあるようです。

ただ、現地調査を経て適切な容量を判定したうえで電子ブレーカーを設置すれば、大きな電気代削減効果が期待できます。

この記事では、電子ブレーカーの仕組みや一般的なブレーカーとの違い、自社に合ったブレーカーの選び方や導入の流れなどについて紹介します。

電子ブレーカーとは?

電子ブレーカーとは、CPU(中央処理装置)によって正確に電流量を計測して制御できるという特徴を持つブレーカーです。正確な制御によって無駄を省き、電気代に占める基本料金の削減が期待できます。

設置対象となるのは低圧電力の施設です。低圧電力とは、小規模な工場や事務所、マンションなど、電力使用規模が比較的小さい施設が対象の電力契約のことです。具体的には、契約電力が50kW未満の施設を指します。

こうした小規模な施設は電力使用量が少ないため、電気代の削減余地が大規模施設よりも少ない傾向にあります。しかし電子ブレーカーを使用することで、基本料金を10~20%、最大で50%ほどの削減が期待できます。

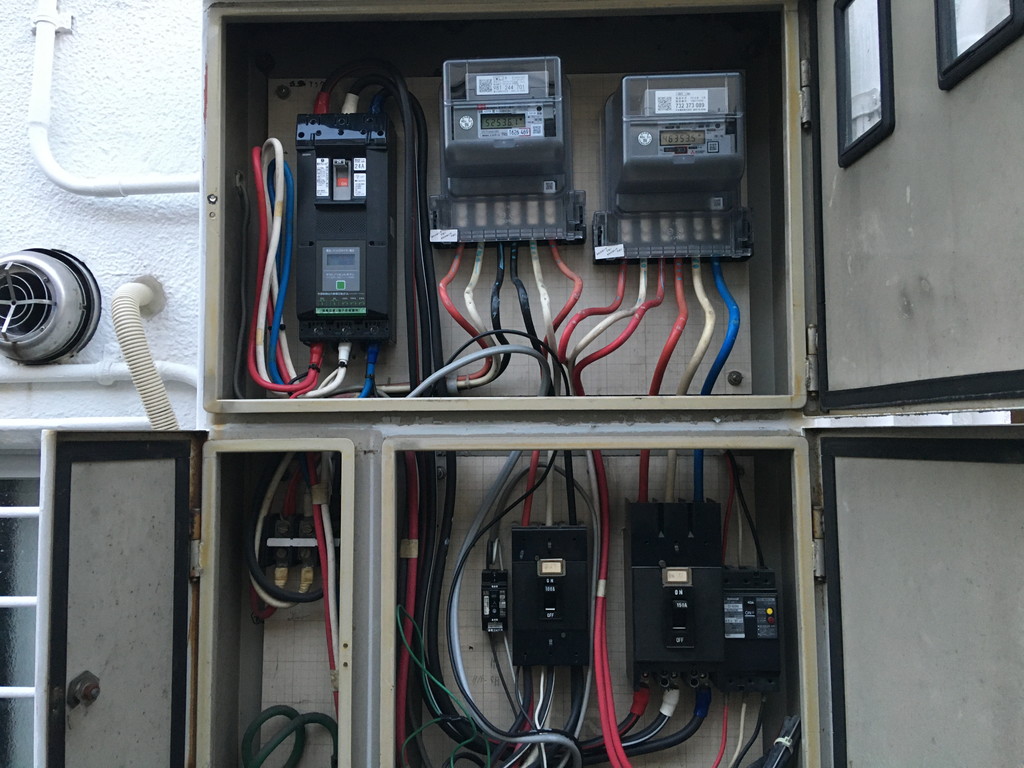

電子ブレーカーの設置例

電子ブレーカーと一般的なブレーカーとの違い

ブレーカーとは、過剰な電流から設備を守るための安全装置です。室内でエアコンや電子レンジ、ドライヤーといった機器を同時に使ったために、ブレーカーが落ちて電気が止まってしまった経験をお持ちの方もいるでしょう。

日本の産業製品に関する規格を定めたJIS規格では、どのくらいの電流値の超過が何分続いたらブレーカーを作動させる必要があるという許容範囲が決まっています。つまり、ブレーカーを止めないようにするには、電流値の計測がカギとなるのです。

ここでは電子ブレーカーと一般的なブレーカーの違いついて、その仕組みからご紹介します。

電子ブレーカーの仕組み

電子ブレーカーは、CPU(中央処理装置)とセンサーによって細かく電流値と時間を測定できます。正確な測定によって常に危険がないか確認しながら制御するため、JIS規格の許容範囲いっぱいの時点で遮断することができます。一般的なブレーカーではここまできめ細かな制御はできません。

つまり電子ブレーカーでは、定格電流に大幅な余裕を持たせる必要がないため、普段からの契約容量がより小さくてすむのです。契約容量が少なければ基本料金も抑えられるため、電気代のコストカットが期待できます。

導入に必要な電力契約

先述の通り、電子ブレーカーは低圧電力向けの節電機器です。しかし低圧電力と一口にいっても、いくつかの契約種別があります。

電子ブレーカーを導入するには、その中でも特定の契約種別である必要があります。

まず上記の図のように、低圧の契約種別は「電灯契約」と「動力契約」の2つに大きく分けられます。

電灯契約は、一般家庭で使う照明やエアコンといった家電など、電気使用量が比較的小さい機器を対象にした契約です。

一方で動力契約は、業務用エアコンやエレベーター、医療機器など、法人施設で使われるような大型の設備を動かす際の電力契約です。

電子ブレーカーによって電気代を削減するには、そもそもの電力使用量が一定以上である必要があるため、契約区分は動力契約であることが前提になります。

さらに動力契約には、以下の2つの契約種別があります。それぞれで契約電力を決めるための算定方法が異なります。

- 負荷設備契約

- 主開閉器契約

電子ブレーカーを導入する場合は、上記のうち主開閉器契約という契約にする必要があります。

ただしどちらの契約がお得になるかは、電力の使用状況によって異なります。電子ブレーカー導入時に主開閉器契約への変更を検討する場合は、その点も考慮しておきたいポイントです。

主開閉器契約のほうがお得の場合

もしエアコンや冷凍庫など、複数の電力機器を常にフル稼働させている施設であれば、負荷設備契約のほうが電気代がお得になります。

一方でそれぞれの電力機器が稼働する時間帯が異なったり、そもそも稼働していない機器があるのであれば、主開閉器契約のほうが電気代削減につながります。

たとえばエレベーターやコンプレッサーのように、使用時間がある程度限られた設備がメインというような場合です。

基本料金の額を左右する契約電力の算定方法がそれぞれで異なるため、こうした違いが出てくるからです。

負荷設備契約では、すべての電力機器を同時にフル稼働させた時の消費電力(kW)を前提として、契約電力が決まります。

ただ現実的には、事業所のすべての設備を常にフル稼働させているわけではないケースが多いでしょう。この場合は、負荷設備契約から主開閉器契約に変更することで基本料金削減が期待できます。

主開閉器契約の契約電力は、ブレーカーの容量で決まります。設備の電力使用実態に合わせたブレーカー容量に設定することで、基本料金を下げる余地が出てくるからです。

ブレーカー容量で基本料金が決まる契約にできれば、適切な容量での設備運用を電子ブレーカーでまわすための下地が整ったことになります。

導入に最低限必要な電力規模

ここまで電子ブレーカー導入のための前提条件を説明してきました。実際に導入するにあたっては、「電子ブレーカーによって電気代の削減余地はあるのか?」「費用対効果の回収期間は?」といった検討も必要でしょう。

仮に電力使用の規模があまり小さすぎると、電子ブレーカーによる電気代の削減幅が小さすぎて、投資費用の回収が難しくなってしまいます。

そうした意味では、対象施設の契約電力は少なくとも10kW、可能であれば15kW以上が望ましいです。契約電力の容量(kW)は、毎月の電気代明細書に記載されているため、一度確認してみましょう。

低圧の施設で上記の電力規模があれば、基本的に電子ブレーカー導入の対象になり得えます。

電子ブレーカーの価格帯と電気代削減効果

実際に電子ブレーカーを購入する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。また、どれくらいの電気代削減効果が見込めるのかについてご紹介します。

電子ブレーカーの価格

電子ブレーカーの設置にかかる費用ですが、現地調査や工事費用、本体価格を含めて50万円半ばほどが一般的です。

電子ブレーカーは、さまざまな電子部品を搭載した機器です。そのため、初期費用は一般的なブレーカーよりも高くなります。低圧のように小規模な施設にとっては、けして安くはない金額です。

ただし、まとまった初期費用はかかるものの、基本料金の下げ幅によっては2~5年程度で投資分を回収できる可能性があります。

以下が福西電機株式会社が手がけた案件にて、電子ブレーカー(ジェルシステム製)を導入したある施設による電気代削減例です(数値は少し丸めている)。

導入前と導入後では、基本料金が大きく下がっていることがおわかりいただけるでしょう。これだけ基本料金を下げることができれば、初期費用も2年程度で回収することが可能です。電子ブレーカーの見積もりを取る際には、導入後の契約電力の目安も業者へ相談してみましょう。

電子ブレーカーの耐用年数

電子ブレーカーの耐用年数は、メーカーによって差はありますが10年程度です。ただし、使用環境(温度・湿度)によって電子部品の寿命は前後する可能性があります。

ちなみにメーカーによれば、電子ブレーカーの故障率は1%に満たないほど低いため、使用中の故障はあまり心配する必要はありません。

電子ブレーカーの定期点検と保守点検

電気ブレーカーの機能を正常に維持するためには、定期的な点検と保守点検が欠かせません。

長期間使用されたブレーカーは、内部の部品が摩耗したり劣化したりすることがあります。これにより、ブレーカーが正常に作動しなくなるリスクが高まります。さらに老朽化したブレーカーは、電力ロスを引き起こす可能性もあります。

定期点検を行うことで、こうした問題を早期に発見し、必要な修理や交換を行うことができます。また、ブレーカーの寿命を延ばし、安全な電力供給を確保するためには保守点検も不可欠です。

電子ブレーカーの耐用年数は10年ほどです。故障する前に更新する必要があるため、定期点検によって修繕計画をたて、予算確保しておくことが重要になります。

電子ブレーカーの選び方

電子ブレーカーはJIS規格に基づいて製造されているため、どのメーカーの電子ブレーカーであっても機能に大きな差はありません。選ぶときにポイントとなるのは、製品保証やメンテナンス対応がしっかりしているかどうかです。

万が一何かあった時に対応してもらえるよう、製品保証がある電子ブレーカーを選びましょう。急な不具合があった場合にも、保証期間内であれば無償で修理や交換対応をしてくれます。

また、設置だけでなくメンテナンスも自社で対応してくれるメーカーであれば、より安心して工事を依頼できます。

電子ブレーカーの製品

電子ブレーカーを購入する際は、PSE(電気用品安全法)マークを取得した製品か、ISO9001に準拠する品質管理体制で生産されているかを確認しましょう。

電子ブレーカーの容量の設定

電子ブレーカーを導入するにあたって、最初に重要となるのは電子ブレーカーの容量の設定です。

負荷設備容量と連続稼働時間等から正しい容量計算を導いて選定できているか、また、そのための事前調査力や設置工事の技術があるかどうかも電子ブレーカーを設置する業者を選ぶ際の目安になります。

電子ブレーカーの導入方法

電子ブレーカーを導入するには、購入する以外にもリース契約やレンタルサービスを利用するなどの方法があります。

リース契約は、電子ブレーカーを取り扱っている企業から電子ブレーカーを一定期間借りて利用する契約です。またレンタルサービスの場合は、リース契約よりも短い期間だけ電子ブレーカーを借りられるという特徴があります。

導入までの流れ

電子ブレーカーを導入する流れは、大きく以下の7ステップに分けられます。

電子ブレーカーの導入可否を判断するために、まず現地調査を実施します。調査では、現状の設備による電力の使用量や時間の長さなどを計測して、適切なブレーカー容量を判断します。

また現状把握に向けて併せて以下のような資料も必要になります。

- 電気代の明細書(直近1年分)

- 図面(接続負荷のわかる結線図など)

- 設備一覧表

設置工事自体は非常に簡易ですが、作業中に数十分ほど停電させる必要があるため、工事のタイミングの検討も必要になるでしょう。

現地調査の実施から設置工事完了の期間は、長くても1ヵ月かからない程度です。顧客の検討状況などにもよりますが、最短で調査から1、2週間で工事完了まで進めることも可能です。

また電子ブレーカーによっては契約容量を下げるにあたって、導入前後のタイミングで電力会社へ申請する必要もあります。申請方法やタイミングは電力会社によって異なるため、施工会社などに確認すると良いでしょう。

電子ブレーカーの導入が多い業種

電子ブレーカーは低圧電力向けの製品だとご紹介しました。なかでも電子ブレーカーの導入が多い業種としては、マンション、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、クリーニング業、コインランドリー、小規模スーパー、鉄工所などがあげられます。

法人向け電気代削減サービスのご案内

法人向け電気代比較サービス『エネチェンジBiz』は、一番安い電力会社が見つかる比較サービスです。

世の中にある電力会社の中から、40社以上を厳選。削減額や信頼性など、ご希望に合ったプランを公平中立な立場でご紹介できます。

これまで支援した切替件数は約5万件以上。年間電気代の最大削減率は56.85%です。

「なぜ切り替えるだけで安くなるのか?」「信頼できる電力会社なのか?」「電力供給に問題はないのか?」といったご不安にも、丁寧にお答えいたします。まずは「自社で切り替えた場合、どれだけ安くなるのか?」が分かる無料診断も実施できます。必要な情報は、毎月の電気代の明細書のみです。

設備投資のように費用がかからず電気代を削減できる手段です。ぜひお気軽にご検討ください。