※編集物注:【2023年4月12日更新】本記事の内容は現在、電気・ガス取引監視等委員会で見直しが検討されている段階です。変更があれば、内容を更新いたします。

本記事では、最終保障供給(約款)契約を考えている、あるいは契約せざるを得ない企業のご担当者様に向けて、同制度の料金の値上げや電力小売会社との契約に早期移行した方が良い理由を解説します。

最終保障供給が値上げされる背景

元々、長期契約が前提の制度ではない

最終保障供給とは、小売電気事業者が倒産やその他不測の事態により、急に撤退した場合において、お客様(需要家)を保護するため、一般送配電事業者に電力供給の継続を一時的に義務付ける制度です。

ただし「一時的に」と上記したように、同制度はいわば「緊急避難先」として用意されているものです。そのため、この最終保障供給に留まることは本来想定されていません。

需要家の小売契約を促すために2022年9月と2023年4月に値上げされており、社会的コストの増大を鑑みて今後も値上げが予想されます。

参考:最終保障供給約款の制度の概要や料金について

https://business.enechange.jp/blog/final-guarantee-terms

「電力契約難民」の問題

皆さんは「電力契約難民」という言葉を聞いたことはありますか? 電力調達の契約を結べなかった法人(あるいは個人)を一般的には指します。

2022年に入り、小売電気事業者と契約が結べず最終保障制度に進む法人需要家が急増。昨年4月以降は数百件だった件数が、2023年3月時点で37,000件以上を記録しています。

2022年までは、例のない燃料価格の上昇や市場価格の高騰により多くの需要家にとって契約先がない状況でしたが、2023年現在では各エリアの大手電力や新電力でも受付が再開し、状況は改善してきています。

しかし、依然として最終保障供給契約にとどまる企業も多く、社会的コストの増大につながっており、今後更なるペナルティが課される可能性が高くなっています。

最終保障供給の値上げ内容について

この章では具体的に、最終保障供給がどのように制度変更され、値上げとなっているのか解説します。

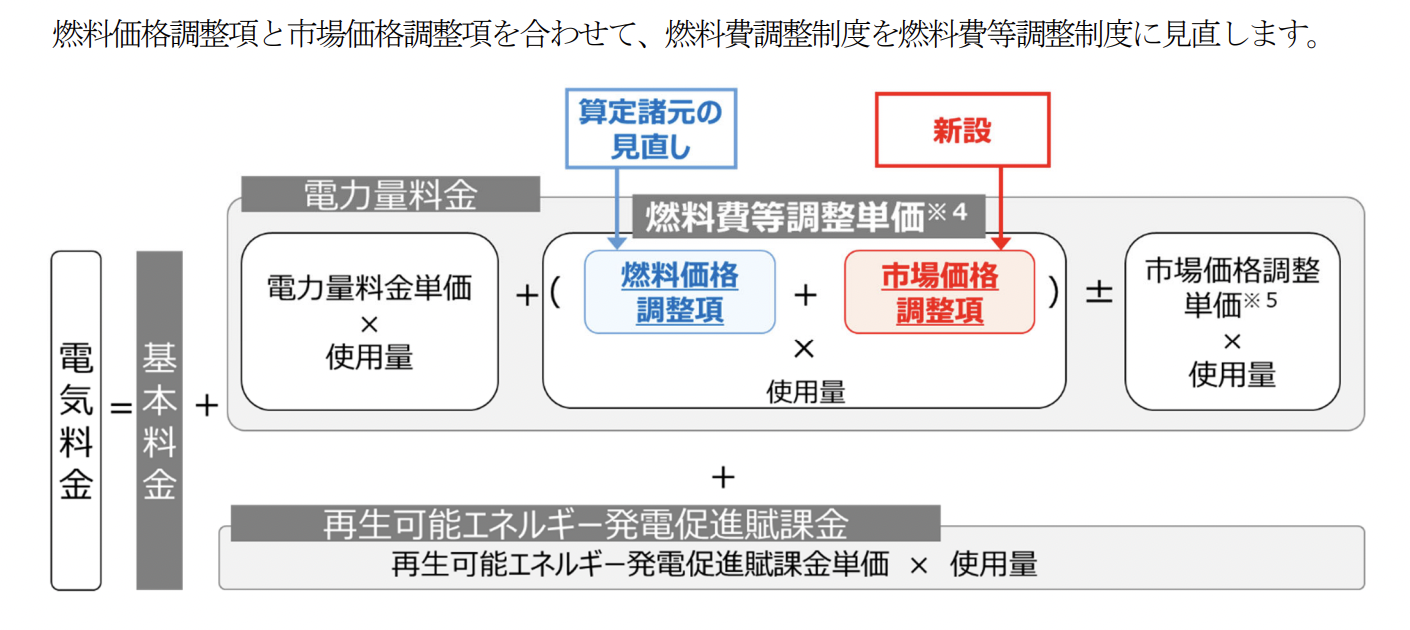

市場価格が反映されるが、安い時に減額されない下限値の調整項が追加

2022年9月の制度変更により、最終保障供給は従量料金よりも市場価格が高い場合にのみ、価格が上乗せされており、市場価格が下がった場合に減額されることはありません。

燃料費調整額が新しくなり従量単価が上がる

引用:東京電力エナジーパートナー株式会社「料金単価等の見直しの具体的な内容について 」

加えて2023年4年以降、多くのエリアで大手電力の標準料金メニューが見直され、燃料調整費の構成比率と基準価格が変更となりました。これに伴い従量料金の単価が値上げされ、最終保障供給契約もこれに準じ値上げがされます。

参考:燃料費調整額について

https://enechange.jp/articles/guide-surcharge

最終保障供給から電力会社の小売部門に契約し直すべき理由

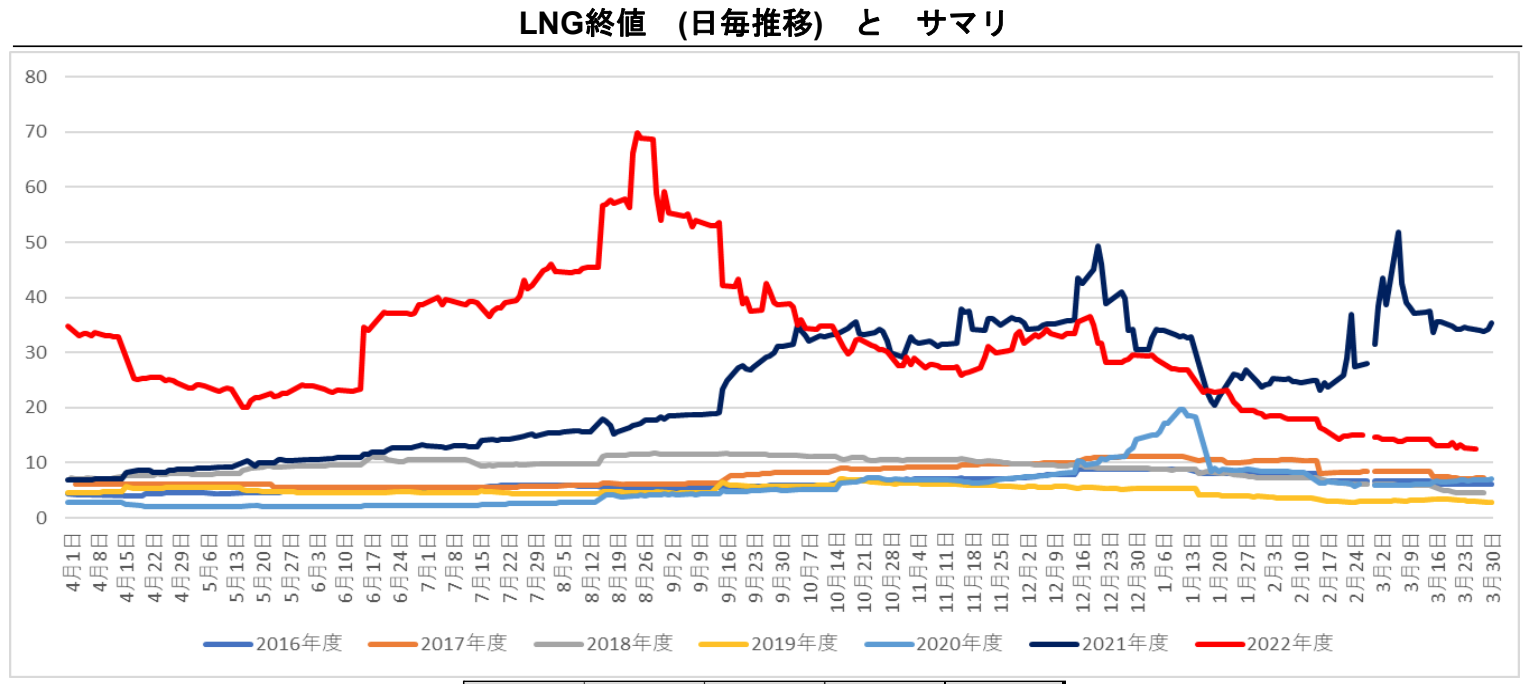

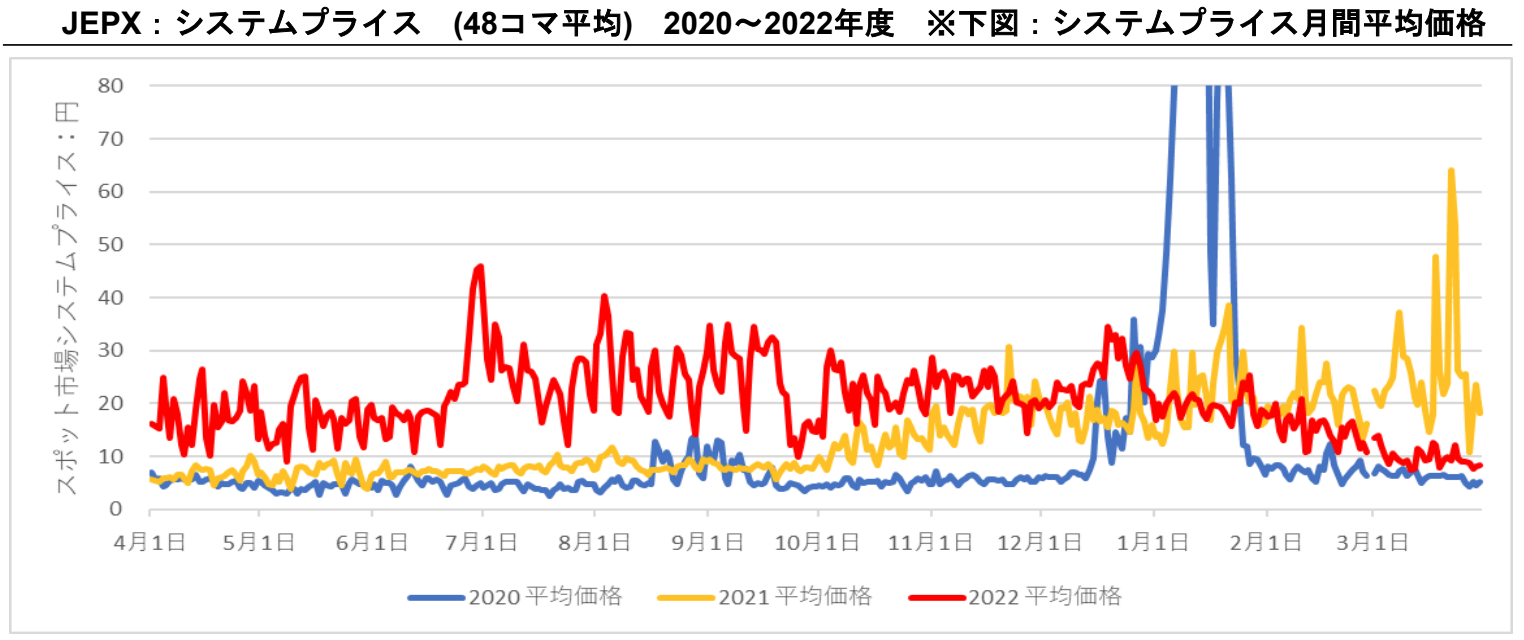

直近では燃料価格と市場価格はすでに例年に近い水準まで価格が下がってきています(上図:当社作成)。

電気料金に関して言えば、固定料金プランを契約中の企業は燃料価格の下落に応じて燃料調整費が緩やかに下がっており、市場連動型プランを契約中の企業は卸電力市場(JEPX)価格に応じて、割安になっています。

| オフィスの切替実績 | 製造業の切替実績 |

|

|

|

|

当社では昨夏から、最終保障供給を契約中の企業の切り替えを数多く支援してまいりました(上図はその一例)。

少なくとも最終保障供給にとどまることはコスト増となる可能性が高く、今後ペナルティが高くなる可能性があるため、ご契約中の企業は早期に小売契約に移ることをお勧めします。

また、燃料価格の下落や市場価格の下落により、調達状況の改善が比較的進んだため、受付再開する小売電気事業者が増えております。

料金メニューは電力会社の調達状況を反映させたプランとなっており、市場連動型や燃料、完全固定プランなど種類も様々になります。

まとめると、法人需要家は電気の使用状況や変動リスクをもとに、適切な電力会社を選定する必要が出てきています。

参考:法人向けの市場連動型プランとは?

https://business.enechange.jp/blog/biz-market-linkage-plan-summary

最終保障供給の制度見直しの流れ

2022年9月1日に全国エリアで最初の見直しが行われてから、2023年4月以降も変更が続いています。

|

事業者名 |

小売新規受付の再開時期 |

小売の単価の値上水準 |

最終保障値上げ時期、内容 |

|

北海道電力株式会社 |

2022年12月22日に受付再開、2023年4月供給再開予定 |

19%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

東北電力株式会社 |

2022年11月に新規需要家への供給再開に向けて動いていたが、同年9月20日で新規受付は停止(現在は市場連動型プランを主に案内) |

16%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

東京電力株式会社 |

2023年4月に新規需要家への供給再開に向けて動いていたが、2022年10月27日で新規受付は終了(現在は市場連動型プランを主に案内) |

12%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

中部電力株式会社 |

2023年1月頃に新規受付を再開、2023年4月供給再開予定 |

8%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

北陸電力株式会社 |

2022年12月15日に受付再開、2023年4月供給再開予定 |

24%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

関西電力株式会社 |

2022年12月15日に受付再開、2023年4月供給再開予定 |

0% |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

中国電力株式会社 |

2023年4月3日に受付再開、2023年5月供給再開予定(2023年1月11日で一度新規受付を終了したが、再開を発表) |

17%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

四国電力株式会社 |

2022年12月12日に受付再開、2023年4月供給再開予定 |

9%程度 |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

九州電力株式会社 |

2023年4月に新規需要家への供給再開に向けて動いていたが、2023年2月14日で新規受付は終了(現在は市場連動型プランを主に案内) |

0% |

2022年9月1日から市場連動料金への変更を発表 |

|

沖縄電力株式会社 |

2023年4月に値上げを実施予定 |

40%程度 |

不明 |

*エネチェンジBiz編集部調べ:各社プレスリリース

各社で違いが出る主な理由は、それぞれの経営状況や発電所の稼働状況・燃料の調達状況によるものと考えられます。

まとめ:最終保障供給約款に契約する法人が気をつけるべきこと

現状、需要家に向けてお伝えできる注意点は下記になります。

- 更なる制度変更の時期、想定外の値上げ

- 上記を考慮しない、安易な最終保障供給への申込

最終保障供給を契約中の方、申し込みを検討されている方は一層の警戒が必要です。

エネチェンジBizでは、独自の電気料金メニューを提供しています

当社では固定料金プランから市場連動型プランまで、料金メニューやリスクをご説明できますので、まずはお気軽に一括比較・お見積もりください。