「日本は省エネ先進国。もう省エネの余地はないと言われるが、本当でしょうか?」

一般社団法人電力中央研究所で、省エネの進め方について様々な調査研究を行っている木村宰氏は、そう疑問を投げかけます。

その理由は、「すでに乾いた雑巾でこれ以上絞れない」という企業であっても、エネルギーデータを十分活用できていなかったり、基本対策を実施していなかったりするケースが多いためだといいます。

2020年2月に開かれた神奈川県事業活動省エネルギー対策セミナーで、木村氏が「行動科学を活用した省エネ推進の事例・アイデア」について講演した模様をレポートします。

一般社団法人電力中央研究所の木村氏

ガマンを伴わない省エネはなぜ難しいのか?

東日本大震災以降、企業や家庭による節電への取り組みがますます活発化したものの、木村氏はこう指摘します。

「目に見える『ガマンの対策』ではなく、少し調整することで節電効果がある『ガマンを伴わない対策』の実施率がまだ低いのではないでしょうか」。

たとえば企業においては、中間期(春と秋)の外気冷房や、空調機・冷凍機の冷水出口温度の調整などにおいて、従業員に我慢を求めすぎないやり方があるというのです。

木村氏は、「省エネには『オモテの省エネ対策』と『ウラの省エネ対策』がある」と続けます。

「オモテの省エネ対策」には、空調温度の設定変更や照明の減灯などが含まれます。いずれも目に見える「ガマンの対策」のため、わかりやすく取り組みやすいものです。

一方、「ウラの省エネ対策」となる「ガマンを伴わない対策」は、なぜ進まないのでしょうか。

その原因は「省エネを妨げるバリア(投資制約・情報不足・組織の壁・リスク)が大きいため」であるといいます。

バリアの一例が「組織の壁」です。さまざまなステークホルダー間の連携不足が、ボトルネックになっている場合があるといいます。

たとえば事業所の空調システムでも、「稼働スケジュールを管理する総務担当者」「実際に管理を委託されている業者」「利用者」と、関与する人が多くいます。

総務担当者は稼働スケジュールを気にせず、業者もクレームを恐れてスケジュールを変えない、利用者は関知すらしていない、というケースもあります。

そうなると快適性と省エネを両立した、適切な取り組みが難しくなってしまうのです。

こうした大きなバリアを越え、ガマンを伴わない省エネを実現するための手段が「行動科学の活用」だと木村氏は強調します。

その際のポイントが「ナッジ(nudge)」と呼ばれる考え方です。

人間の直感に働きかける「ナッジ」とは

木村氏は「人間には『直感的な側面』と『論理的な側面』の2つの側面がある」と話します。

これまでの省エネ対策では「論理的な側面」が重視されてきました。しかし、今後注目すべきは「直感的な側面」です。この直感的な側面に働きかけ、省エネ促進に活用していくべきだといいます。

ここで押さえたいのがナッジです。

ナッジとは、英語で「軽く押す」「(人の)注意を引く」などの意味があります。「選択を禁じたりインセンティブを大きく変えたりすることなく、個々の行動を予測可能な形で変える」という2000年代後半から行動経済学の分野で提唱された手法です。

具体例を挙げると、複数の選択肢があっても、人は無判断にデフォルト(初期設定)を選ぶ傾向があります。

例えばヨーロッパにおける仮に脳死になった際の臓器提供同意率では、ドイツ、イギリスなど「同意しない」をデフォルトにしている国は同意率が30パーセント以下に留まりますが、「同意する」をデフォルトにしているフランスやオーストリアでは、99.9パーセント以上に上ります。

こうした例を踏まえ、木村氏はナッジの7点の代表的なアプローチを以下のように挙げました。

- 「デフォルト化」 無判断にデフォルトのものを選ぶ傾向を利用(臓器提供の例)

- 「エラー予測と製品デザイン」 人がしがちなエラーを製品デザインに反映(ワイングラスの例)

- 「マッピング」 選択肢の特質を分かりやすく提示

- 「周囲比較」 競争意識、周りへの同調意識を利用

- 「フィードバック」 選択肢の結果を明確・迅速に伝える

- 「プライミング」 行動を促す刺激を与える

- 「目標設定」 自主的に宣言したことは守ろうとする心理を利用

省エネ促進にナッジを活用する

では、ナッジは省エネ促進にどのように生かせるのでしょうか。

木村氏は、家庭への対策として効果を上げている物の一つとして「ホーム・エネルギー・レポート」を挙げました。

各家庭に送付する電気使用量レポートで、使用量を数値でだけではなく、世帯構成の似た近隣家庭とグラフで対比して示し、利用者の「周囲比較」を促すのです。

「ホーム・エネルギー・レポート」は世界各地で導入されており、日本では2015年頃から始まりました。国を問わず、約2%の省エネに繋がっているといいます。

他方、事業所においては以下3点のナッジが有効だと続けます。

1.他者比較

・事業所間、フロア間、部署間での比較を活用2.デフォルト(初期設定)の再確認

・惰性や先送りはないか・「デフォルトに問題があるはずがない」という思い込みはないか

・変更による期待便益よりも、損失のリスクを嫌がっていないか

3.設備デザイン(ユーザーインターフェース)の改善

・いつも使いにくい、分かりにくい設備はないか

他社比較については「ホーム・エネルギー・レポート」と同様、他部署との比較をグラフなどで視覚化することで効果をあげられるといいます。

デフォルトについては、ディスプレイの照度設定や省エネモードの設定など、工場出荷時の状態(デフォルト)のまま使用されていないか見直すことで、さらに省エネを進めることが可能になります。

ユーザーインターフェースにおいては、スイッチの種類を色分けしたり、管理責任者とON/OFF時間を明示した紙をスイッチの側に掲示したり、ちょっとした工夫で効果を出せます。

また、ユーザーインターフェースの改善は業務効率化にもつながるといいます。

例えば思わずつけてしまいがちなスイッチにふたを被せることで、押すのにワンクッションが必要になります。木村氏は「間違いを無くして業務効率を上げていく。最終的には省エネにつながる」と話しました。

行動科学を活用することで、まだまだ省エネの余地はある。そう感じさせられた講演でした。

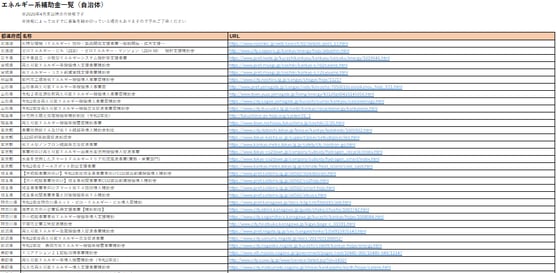

補助金一覧シートのご案内

全国の各自治体によるエネルギー系補助金(令和2年度)の一覧シートをダウンロードいただけます。下記フォームよりメールアドレスをご入力ください。(利用規約・個人情報の取扱いについて)